城殿 智行 (教授) Kidono Tomoyuki

大学での貴重な4年間を、どのようにすごすかは、皆さん次第です。よく悩み、よく学び、よく遊び、損得なく人を思いやることができれば、学生生活はきっと一生の宝になるでしょう。

批評、映画学、近代文学

火曜日3時限目

言語と映像の関係に焦点をあてた表象分析

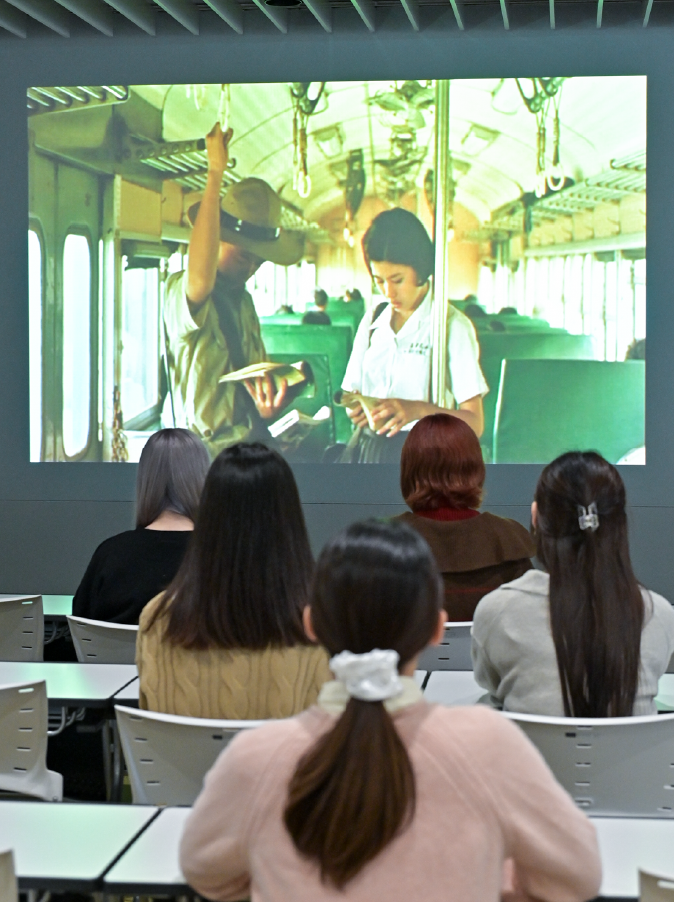

映画・映像の見方を学ぶ授業です。 映画が誕生し、やがてTVが各戸に行き渡った20世紀は、かつて「映像の世紀」と呼ばれましたが、インターネットがメディアの主流となった現在も、映像は情報産業の主要なコンテンツとして、世界中に流通しています。 どうして人々は、今もなお、各種の映像に強く惹きつけられるのでしょうか。多くの人が自撮り棒を手放さず、皆がこぞって、インスタグラムや YouTube を見たがるのは、なぜなのでしょう? この授業では、映像表現の基礎を形づくった映画の見方を講義し、知的に映像を分析するための、基礎的な方法を、伝えます。履修後は、映像の文法を習得し、社会に流通する膨大な映像情報を批判的に理解することができるようになるでしょう。それは、今後ますます情報社会化していく世界を理解するために、必須の能力です。

私たちは、今もなお、自らの属する国家の枠組みにしばられて、生きています。しかし、映画に国境はありません。映画は、誕生した瞬間から、複数の国をまたぎ、多様な文化を結びつける生きいきとした運動として、存在し始めたからです。価値観が異なる他者を決して排除することのない、多文化共生社会の実現が、見はてぬ私たちの夢だとすれば、映画は早くから、それを様々な形で、スクリーンに描きつづけてきました。 いつかその夢が、政治的な利害や経済的な利潤を超えて、本当に実現する日は、やってくるのでしょうか。世界の様々な映画を見ながら、考えてみましょう。

| 新カリキュラム | 旧カリキュラム |

|---|---|

| 比較文化入門 | |

| 比較文化論 | |

| 表象文化論 | |

| アジア研究入門CI・Ⅱ | |

| 比較演劇論(古典・近現代) | 比較演劇論I・Ⅱ |

| 比較文化演習I・Ⅱ | |

| 比較文化セミナーI・Ⅱ |

| 区分 | 著書・論文名等 | 掲載誌・発行所等 | 発行年月 |

|---|---|---|---|

| 論文 | 「映画と遠ざかること―谷崎潤一郎と『春琴抄』の映画化― 」 | 『日本近代文学』No.61,pp.59-72 | 1999.10 |

| 論文 | 「吐き怒る天使―大岡昇平と「現在形」の歴史―」 | 『早稲田文学』Vol.24,No.6,pp.104-126 | 1999.11 |

| 論文 | 「キング、クィーンそしてジャック」 | 『ユリイカ』Vol.34,No.14,pp.208-218 | 2002.11 |

| 共著 | 「蝶の採集」 | 『『明るい部屋』の秘密 ロラン・バルトと写真の彼方へ』青弓社,pp.154-174 | 2008.8 |

| 論文 | 「見えない傍観者―溝口健二と「あまりに人間的な」映画」 | 『大妻女子大学紀要―文系―』No.47,pp.89-115 | 2015.3 |

| 論文 | 「人生の幻影―蓮實重彥とデジタル・プンクトゥム―」 | 『ユリイカ』Vol.49, No.17, pp.281-300 | 2017.9 |