アジアの諸地域の原点と可能性を幅広い専門分野から探ります。

ネイティブ教員によるきめ細やかな指導で、正しい発音と聞き取り作文の練習を反復しながら、生きた中国語・韓国語を習得。

それぞれの専門分野・地域を軸に、日本はもちろん欧米とも比較しながらアジア文化を多角的に探ります。

セミナーは少人数制なので、レポートから論文にいたるまで、学生一人ひとりを丁寧に指導します。

ジェンダーの視点から世界を見直す(石川 照子 教授)

世界諸地域のジェンダーに関する問題について、多様な方法論を通して学びます。ジェンダーとは社会的・文化的に規定された男らしさ・女らしさを意味します。ジェンダーという概念を用いることによって、世界の諸地域のどのような状況や問題が、新たに見えてくるでしょうか。そして世界をどのように再構築できるでしょうか。こうした問題意識をもって、一年間共に学んでゆきます。

前期はテキストを輪読し、内容に関するディスカッションを行います。使用するテキストは、世界の諸地域・文化のジェンダーに関して、理論篇と実践篇に分けて多角的に考察したものです。後期は卒論作成に向けての準備作業として、それぞれの学生の関心、興味に即したテーマに関する論文について報告、議論をしていきます。

世界の映画、私たちの夢

(城殿 智行 教授)

私たちは、今もなお、自らの属する国家の枠組みにしばられて、生きています。

しかし、映画に国境はありません。映画は、誕生した瞬間から、複数の国をまたぎ、多様な文化を結びつける生きいきとした運動として、存在し始めたからです。

価値観が異なる他者を決して排除することのない、多文化共生社会の実現が、見はてぬ私たちの夢だとすれば、映画は早くから、それを様々な形で、スクリーンに描きつづけてきました。 いつかその夢が、政治的な利害や経済的な利潤を超えて、本当に実現する日は、やってくるのでしょうか。世界の様々な映画を見ながら、考えてみましょう。

「単純な理解」を超えて

(酒井 雅代 准教授)

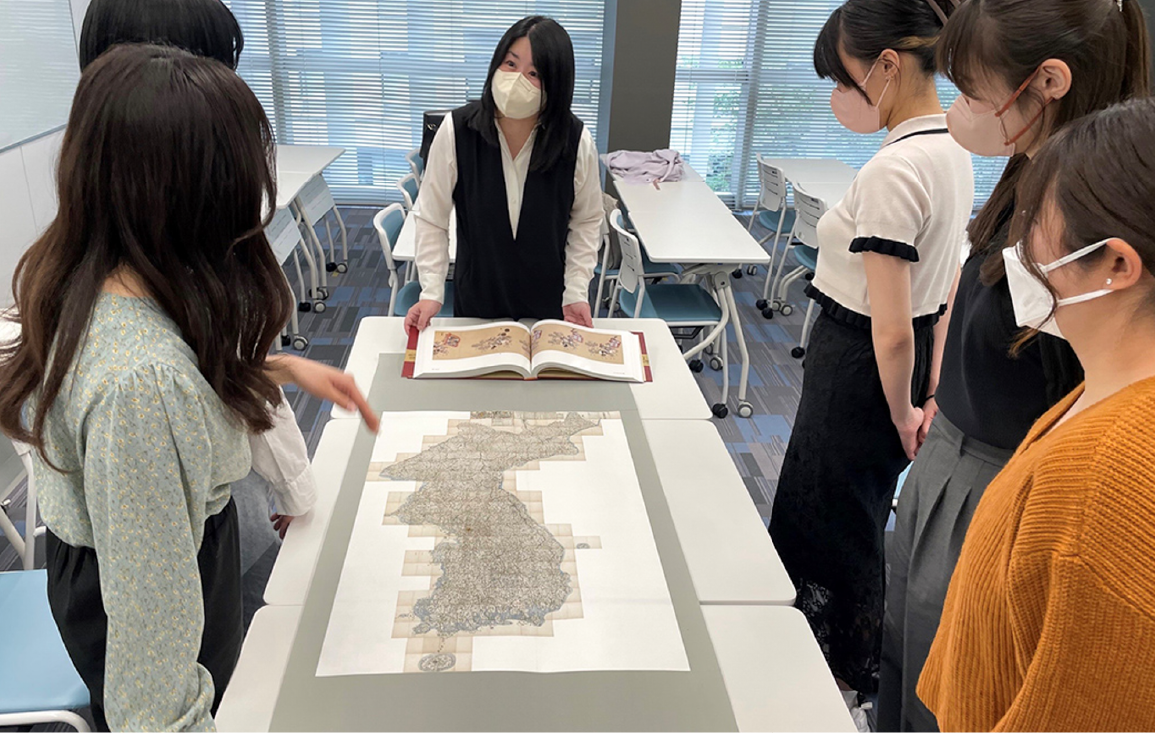

ゼミでは、日本と朝鮮半島の関係に目を向けながら、歴史のなかの個々人を知るところから始めていきます。国どうしが「友好」関係にあった時代、両国の人はみな親しく付き合ってきたのでしょうか。「険悪」の時代にはどうでしょうか。文化の違いを超えて交流を深めている場合もあれば、そうでない場合もあり、そもそも相手をまったく知らない場合もあります。個々人に目を向けてみると、社会はそこまで単純な構図では描けません。

現在も、アジアについては、国際問題としてクローズアップされることが多いわりに、イメージが先行し、きちんとした相互理解に至りません。他者のことを、とくに歴史や文化といった背景まで知り、好き嫌いや良い悪いといった「単純な理解」を超えて、多角的な視野を得ていきましょう。

顔占いから人・自然を考える

(佐藤 実 教授)

中国と日本の顔占いマニュアルを横にならべて眺め、読み、その違いから中国と日本の文化的相違について検討します。中国の顔占いの歴史は古く、すでに紀元前3世紀には大流行していました。

中国の顔占いには身体や自然に対する中国の伝統的なまなざしが凝縮されています。日本では江戸時代に中国から顔占いマニュアルを輸入し、広く読まれることになりますが、中国の身体観・自然観をどのように受け入れたのでしょうか。また、今の私たちの考え方にどのような影響を与えているのでしょうか。

そして「占う」とはどういうことなのでしょうか。原典を読みながら、今なお続く顔占いの論理、思想を考えてみましょう。

日本を知り、中国を知る

(銭 国紅 教授)

現在はアジアの世紀と言われているほど、世界におけるアジアの存在が大きくなっています。しかしアジアとアジア(日本)、アジアと世界がどうあるべきかについては、十分な議論がされておらず、歪んだアジア像がいまだに横行しているのが事実です。

そこでアジア(中国)とアジア(日本)、アジアと欧米の相互認識をとらえ直し、日本によってアジアとは何かを考えましょう。前期では資料を購読し、多文化主義、文化相対論とは何かを問いかけます。また「アジアがアジアを視る」「アジアから視る」「アジアを欧米から視る」という三つの切り口から、時代背景や関連事項、関係人物を調べ、その意義を議論します。

後期では各自が中国と日本について興味のあることを挙げ、互いの関心や問題意識を探り合います。

異文化から自文化を知る(中村 真里絵 准教授)

ゼミでは、文化人類学の入門書や研究書を輪読しながら、世界の文化や社会を事例として取り上げ、自文化を反省的にとらえる視点を獲得することを目指します。また文化人類学の主要な研究手法であるフィールドワークの方法論についても学びます。通常であれば埋もれてしまうような人びとの生や小さないとなみに、フィールドワークから光を当てることができるのが文化人類学の魅力だと感じています。そうした、文化人類学の醍醐味を味わってほしいと思います。

受講学生による各セミナーの紹介は比較文化学会会報『カリオペ』をご覧ください。

各セミナーの代表的な卒業論文の要旨と、当年度の卒業論文題目一覧もご覧いただけます。

| MON. | TUE. | WED. | THU. | FRI. | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 英語ⅡC | ||||

| 2 | アジア研究入門AI(文化と社会) | 韓国語Ⅴ | 英語ⅡA | ||

| LUNCH | |||||

| 3 | 現代英語中級セミナーCI(総合) | 日韓関係論 | 表象文化論 | アジア研究入門BI(思想と宗教) | |

| 4 | 日欧関係論 | 現代英語中級セミナーAI(理解) | アジア研究入門CI(文化と芸術) | アメリカのジャーナリズム | |

| 5 | 英語ⅢA | 言語科学入門I | 博物館経営論(博物館学芸員) | ||

| 6 | 民俗学A(博物館学芸員) | ||||

| MON. | TUE. | WED. | THU. | FRI. | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | アジア文化研究AI(近代文学) | ||||

| 2 | 現代中国語基礎セミナーBI(表現) | 比較文学論I | 国家と民族 | ||

| LUNCH | |||||

| 3 | 比較文化演習I(副ゼミ) | アジア文化研究CI(芸術と思想) | 現代中国語基礎セミナーAI(理解) | 多民族・多文化社会 | 現代中国語中級セミナーI |

| 4 | アジア文化研究DI(歴史と風土) | 比較文化演習I(ゼミ) | アジア文化研究EI(宗教と文学) | ||

| 5 | |||||

| 6 | |||||