行田 勇 (教授) Gyoda Isamu

Ahonui a lanakila.(ハワイ語:Patience will achieve your goals.)

理論言語学・英語学

月曜日5時限目

「ことば」のもつ様々な「謎」を解き明かすことに興味があります。研究内容は、日本語や英語を分析しながら、言語の規則性について考察することです。といっても、「英語の受動態はbe動詞プラス過去分詞だ。」などと、文法規則をひたすら暗記するわけではありません。むしろ、皆さんがこれまで中学校や高校の英語の授業で、語法・文法・構文として丸暗記をさせられた文法事項について、その背後にある包括的な「規則性」を洗い出して検証しています。

CALLの英語(上級) 真のコミュニケーション能力のための「聴解力の養成」を第一の目標とする。

言語を習得するためには、当然のことながら、その言語にできるだけ多く触れる必要がある。ある調査によると、米国の子供は6歳になるまでに約1万7千時間、18歳になるまでには約5万時間も英語を聞いているらしい。それに対して、日本人の英語学習者が中・高の6年間で英語そのものに触れているのは、1千時間にも満たないと推定されている。つまり、日本人が学校で受ける英語教育では、母語話者の実に1/25━1/50の時間しか生の英語に触れていないのだ。このギャップを少しでも埋めるために、本授業ではできるだけたくさん音声英語に触れてもらう。

とはいっても、ただ単に何度も繰り返し長時間聞くだけでは英語力はつかない。適切な学習方法によって学ばなければならない。しかも、英語力を身につけるということは、険しい高い山を一歩一歩登っていくようなものなので、「たったの1ヶ月でネイティブ並の英語力」などということはありえない。ところが、科学的な学習方法に従えば、その高い山を大幅に低くして、学習時間を大幅に短縮することは不可能なことではない。

本授業では、指導の効率化を目指して日本人学習者のために開発された「三ラウンド・システム理論」という学習法に従って、英語のリスニング能力の向上を目指す。

私たちがふだん使っている「ことば」のもつさまざまな「謎」を、科学的に解明していきます。映画などを使って日本語と英語の比較対照をするほか、男女間のすれ違いや誤解を言語使用の観点から考えたり、脳科学についての最新の研究成果をもとに効果的な外国語学習方法を比較検討したり、「ことば」にかかわる諸現象について考えていきます。

| 新カリキュラム | 旧カリキュラム |

|---|---|

| 英語セミナーDI・Ⅱ(発展) | 現代英語上級セミナーI・Ⅱ |

| 英語セミナーBI・Ⅱ(表現) | 現代英語中級セミナーBI・Ⅱ(表現) |

| 英語セミナーCI・Ⅱ(総合) | 現代英語中級セミナーCI・Ⅱ(総合) |

| 言語科学入門 | 言語科学入門I・Ⅱ |

| 比較文化演習I・Ⅱ | 比較文化演習5−I・Ⅱ |

| 比較文化セミナーI ・Ⅱ | 比較文化セミナーI ・Ⅱ |

| 区分 | 著書・論文名等 | 掲載誌・発行所等 | 発行年月 |

|---|---|---|---|

| 論文 | 英語の被害受身文と非対格性―機能的分析 | 『言語科学の真髄を求めて』 ひつじ書房 | 2006年 |

| 共訳 | 『オックスフォード言語学辞典 』 | 朝倉書店 | 2008年 |

| 分担執筆 | 『ことばの意味と使用-日英語のダイナミズム』 | 鳳書房 | 2010年 |

| 共著 | 文部科学省検定済教科書 高等学校外国語科用 『GROVE: English Expression I・Ⅱ』 | 文英堂 | 2013年 2014年 |

| 共訳 | 『ことばの思想家50人 ─重要人物からみる言語学史─』 | 朝倉書店 | 2016年 |

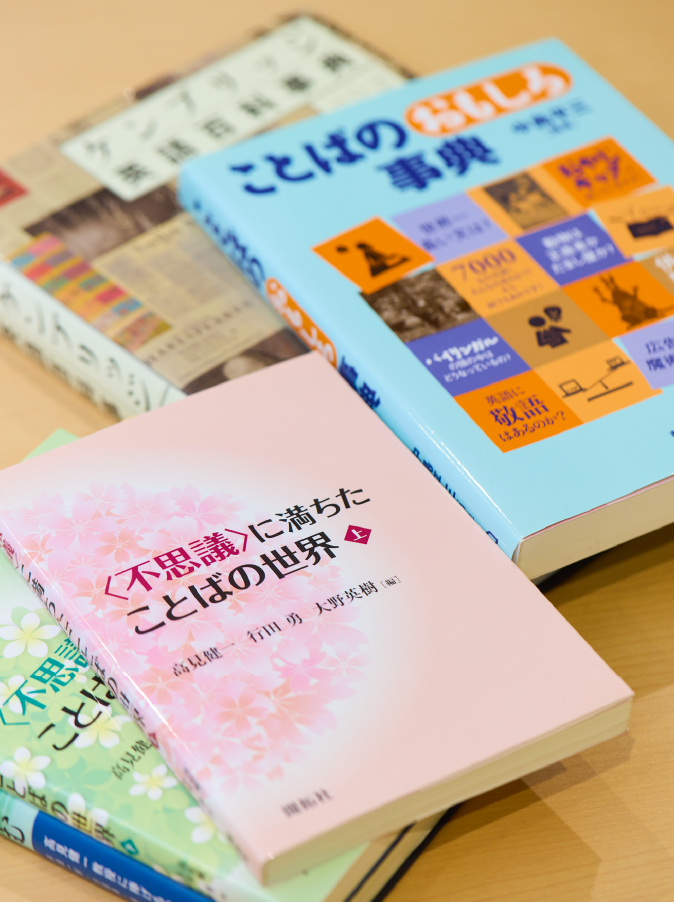

| 編集協力 | 『ことばのおもしろ事典』 | 朝倉書店 | 2016年 |

| 編著 | 『不思議に満ちたことばの世界上・下』 | 開拓社 | 2017年 |

| 編著 | 『ことばの謎に挑む』 | 開拓社 | 2023年 |

| 共訳 | 『ケンブリッジ英語百科事典』 | 朝倉書店 | 2024年 |